Wie Kulturelle Bildung unsere „pflanzliche Intelligenz“ stärkt

SIND PFLANZEN „INTELLIGENT“?

Während meiner eintägigen Hospitation im Museum Sinclair-Haus stieß ich auf einen Begriff, der mich seither nicht mehr loslässt: pflanzliche Intelligenz. Der zweite Teil der Ausstellung „Unter Pflanzen“ widmet sich genau diesem Thema – der Frage, wie Pflanzen wahrnehmen und handeln, wie sie also Intelligenz zeigen.

„Ob Pflanzen als intelligent gelten können oder nicht, das wird kontrovers diskutiert. Außer Frage steht jedoch, dass Pflanzen über vielfältige Fähigkeiten verfügen: Sie können etwa Geräusche hören, Umweltreize verarbeiten, mit anderen Organismen kommunizieren.“

Museum Sinclair-Haus (Hg.): Unter Pflanzen, S. 25

Dieser Gedanke hat mich auch Tage nach meinem Besuch beschäftigt. Bei weiteren Recherchen stieß ich auf den Namen Stefano Mancuso. In seinem Buch Die Intelligenz der Pflanzen (ital. Originaltitel Verde brillante, übersetzt von Christine Ammann) stellt er gleich zu Beginn zentrale Fragen:

„SIND PFLANZEN INTELLIGENT? Gelingt es ihnen, Probleme zu lösen? Können sie mit ihrer Umgebung, anderen Pflanzen, Insekten und höheren Tieren kommunizieren?“

Stefano Mancuso/Alessandra Viola: Die Intelligenz der Pflanzen, S. 4

Am Ende des Buches kommt Mancuso zu dem Schluss, dass Pflanzen zweifellos als intelligente Organismen gelten können. Sie erfassen, speichern, verarbeiten und nutzen Informationen aus ihrer Umgebung – und das ganz ohne ein zentrales Gehirn. Ihre modulare Struktur erlaubt es ihnen, die Signale ihrer insgesamt 15 verschiedenen Sinne in einem dezentralen, hochsensiblen System zu verarbeiten. So reagieren sie auf biotische und abiotische Einflüsse, lernen aus Erfahrungen, passen sich an und lösen relevante Probleme.

Für Mancuso besteht pflanzliche Intelligenz aus folgenden Merkmalen:

- Dezentrale Intelligenz: Pflanzen besitzen kein Gehirn, aber Millionen von Wurzelspitzen, die wie kleine Sensoren funktionieren – vergleichbar mit Neuronen.

- Kommunikation: Sie tauschen Informationen aus, etwa über chemische Signale oder elektrische Impulse.

- Lernen und Gedächtnis: Experimente zeigen, dass Pflanzen auf wiederholte Reize unterschiedlich reagieren – ein Hinweis auf ihre Lernfähigkeit.

DAS GEHEIME LEBEN DER BÄUME

Peter Wohlleben, der durch seine Bücher und zahlreiche Talkshow-Auftritte in den letzten zwei Jahrzehnten einem breiten Publikum bekannt wurde, beschreibt in seinem populärwissenschaftlichen Werk Das geheime Leben der Bäume auf anekdotische – und zugleich zutiefst empathische – Weise, wie Pflanzen miteinander interagieren.

Eine seiner eindrücklichsten Beobachtungen beginnt mit einem vermeintlich unscheinbaren Fund: einen „bemoosten Stein“ in seinem Forstrevier. Doch bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich gar nicht um einen Stein handelte, sondern um einen uralten Baumstumpf. Und das „Moos“ war in Wahrheit Chlorophyll – der Stumpf lebte noch. Wohlleben schätzte, dass der Baum vor etwa 400 bis 500 Jahren gefällt worden war. Die Frage, wie ein so alter Baum über Jahrhunderte hinweg grünen Farbstoff produzieren konnte, führte ihn unter die Erde: Ein unterirdisches Netzwerk aus Wurzeln und Pilzen versorgte den Stumpf weiterhin mit Nährstoffen – die umliegenden Bäume hielten ihn am Leben.

Diese Form der gegenseitigen Unterstützung ist kein Einzelfall. Bäume teilen Nährstoffe und helfen sogar konkurrierenden Artgenossen, weil sie als Gemeinschaft bessere Überlebenschancen haben. Ein einzelner Baum ist Wetterextremen schutzlos ausgeliefert. Doch gemeinsam bilden viele Bäume ein stabiles Ökosystem, das Hitze und Kälte abmildert, Wasser speichert und feuchte Luft erzeugt. Dieses Mikroklima schützt sie und ermöglicht ein langes Leben. Voraussetzung dafür ist der Erhalt der Gemeinschaft: Würde jeder Baum nur auf sich selbst achten, entstünden Lücken im Blätterdach, durch die Stürme eindringen und der Waldboden austrocknen könnte – mit fatalen Folgen für alle.

Um diese Gemeinschaft zu stärken, haben sich Bäume schon vor Millionen von Jahren mit Pilzen verbündet. Wohlleben beschreibt, wie Pilze über ihr unterirdisches Geflecht – das sogenannte Myzel – in enger Partnerschaft mit Bäumen leben. Dieses Netzwerk kann sich über Jahrzehnte ausdehnen und macht Pilze zu den größten bekannten Lebewesen der Erde.

Für Bäume ist diese Verbindung von unschätzbarem Wert: Das Myzel eines passenden Pilzpartners – etwa dem Eichenreizker bei Eichen – vergrößert die wirksame Oberfläche ihrer Wurzeln erheblich. Dadurch können sie deutlich mehr Wasser und Nährstoffe aufnehmen. Pflanzen, die mit Pilzen kooperieren, enthalten doppelt so viel Stickstoff und Phosphor wie solche ohne Pilzpartner.

Damit diese Partnerschaft funktioniert, muss der Baum buchstäblich offen sein: Die Pilzfäden dringen in seine Feinwurzeln ein – eine Form der Kooperation, die Vertrauen voraussetzt. Das Pilzgeflecht durchzieht nicht nur die Wurzeln, sondern breitet sich im Waldboden aus, verbindet sich mit anderen Bäumen und deren Pilzpartnern. So entsteht ein weitreichendes Netzwerk, über das nicht nur Nährstoffe, sondern auch Informationen ausgetauscht werden – etwa über bevorstehende Insektenangriffe. Darüber hinaus bietet das Myzel Schutz vor Krankheitserregern wie Bakterien und anderen Eindringlingen – es macht die Pflanzen resilient.

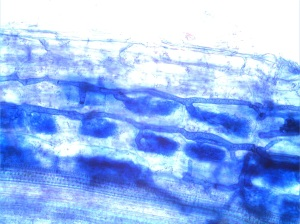

Das mit Trypanblau eingefärbte Präparat zeigt in 400-facher Vergrößerung die horizontal verlaufenden Arbuskeln, über die sich Pilz und Pflanzenzelle austauschen.

„Mykorrhiza bedeutet Pilz-Wurzel oder verpilzte Wurzel (griech. mukês = Pilz, rhiza = Wurzel): Eine Wurzel wird von einem Mykorrhizapilz besiedelt. So tauschen Pilze und Pflanzen Stoffe aus. Sie leben in Symbiose. Die Pflanze gibt dem Pilz Zucker, den sie durch Photosynthese […] hergestellt hat – das kann der Pilz nicht. Der Pilz gibt der Pflanze Nährstoffe wie Phosphate und Stickstoff, welche die Pflanze nicht aus dem Boden ziehen kann. Er umhüllt die feinsten Wurzeln eines Baumes mit einem dichten Fadengeflecht, dem Myzel, und bildet einen Pilzmantel. Bei einer anderen Form der Mykorrhiza dringt der Pilz in die Wurzel ein. Nahezu alle Waldbäume in Mitteleuropa sind mit Mykorrhizen besetzt. Auch in der Landwirtschaft spielen Mykorrhiza-Netzwerke eine wichtige Rolle, indem sie Boden und Pflanzen stärken und die Aromen beeinflussen. Auf dem Acker werden die feinen Pilznetzwerke jedoch häufig durch das Pflügen zerrissen oder durch Pflanzenschutzmittel wie Fungizide zerstört.“

Museum Sinclair-Haus (Hg.): Blattwerke 22, S. 13

BIS DAHIN: PFLANZEN DENKEN ANDERS – UND VIELLEICHT KLÜGER ALS WIR

Die Auseinandersetzung mit pflanzlicher Intelligenz – sei es durch wissenschaftliche Perspektiven wie die von Stefano Mancuso oder durch erzählerisch-empathische Zugänge wie bei Peter Wohlleben – zeigt eindrucksvoll: Pflanzen sind keine passiven Lebewesen, sondern hochsensible, lernfähige und kooperative Organismen. Sie verfügen über ein dezentrales, vernetztes System der Wahrnehmung und Kommunikation, das ihnen ermöglicht, auf komplexe Umweltbedingungen zu reagieren, sich anzupassen und sogar vorausschauend zu handeln.

Besonders faszinierend ist dabei das Bild des Waldes als Gemeinschaft: Bäume und Pilze bilden über das Myzel ein unterirdisches Netzwerk, das nicht nur Nährstoffe, sondern auch Informationen zirkulieren lässt – ein lebendiges System gegenseitiger Fürsorge, das auf Kooperation statt Konkurrenz basiert. Dieses Netzwerk ist nicht nur funktional, sondern auch resilient: Es schützt, verbindet und erhält das Leben.

KULTURELLE BILDUNG IST DAS MYZEL DER MENSCHLICHEN GESELLSCHAFT

Was wäre, wenn wir Bildung – insbesondere kulturelle Bildung – ähnlich denken würden? Nicht als linearen Prozess mit zentraler Steuerung, sondern als myzelartiges Geflecht aus Beziehungen, Resonanzen und geteiltem Wissen? Ein System, das auf Offenheit, Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung beruht – und in dem Vielfalt nicht gestört, sondern gestärkt wird?

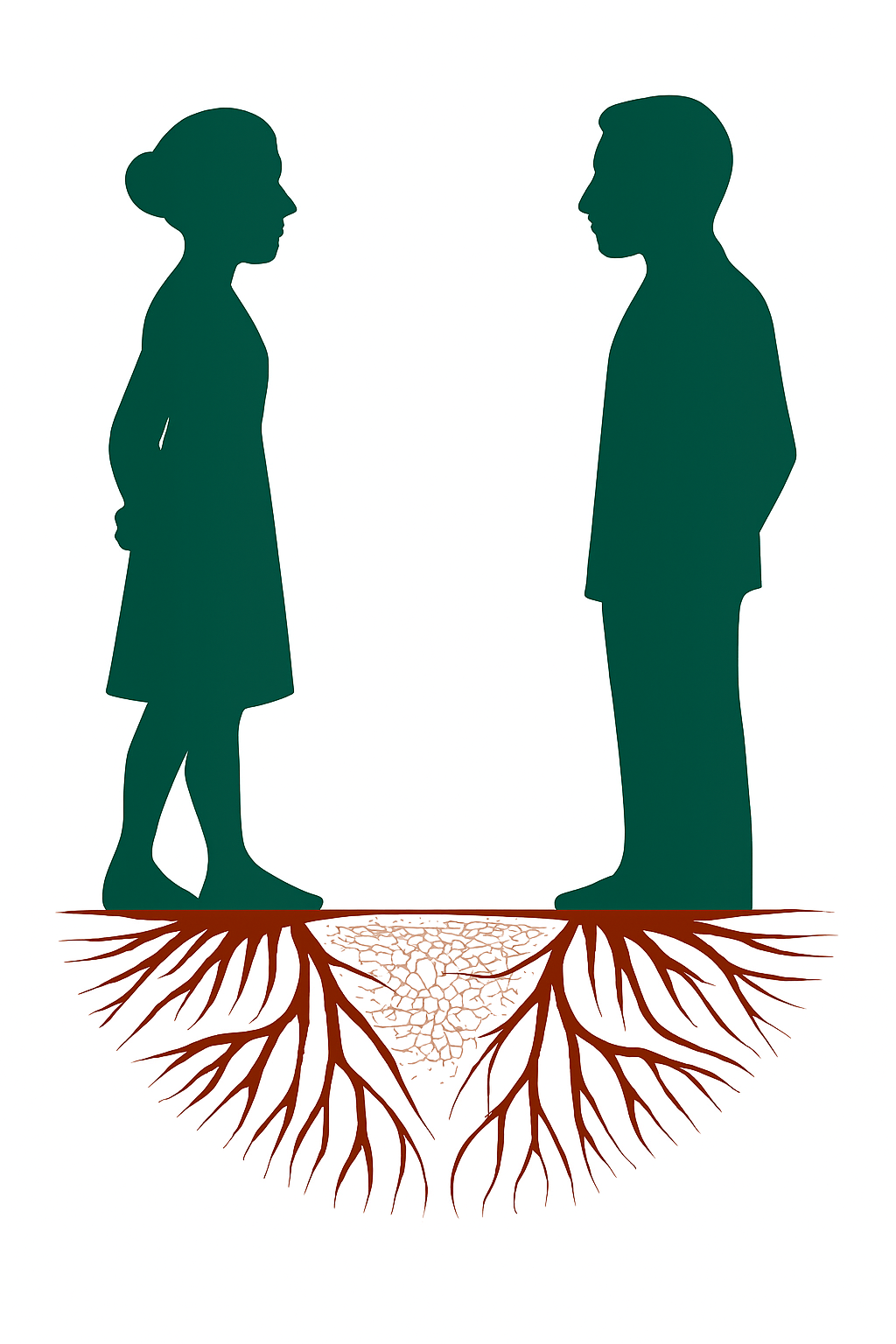

Analogie #1: Wurzelwerk – menschliche Erlebnisse, Erfahrungen, Erkenntnisse und Wissen

Wie ein Baum besitzt auch der Mensch eine sichtbare und eine unsichtbare Seite. Der oberirdische Teil des Baumes entspricht dem äußeren Erscheinungsbild des Menschen – seinem Gestus, seinem Habitus. Unsichtbar bleibt hingegen das Wurzelwerk, das für den Baum ebenso lebenswichtig ist wie für den Menschen seine inneren Prozesse: Denken, Fühlen, Erinnern, Erleben, Verstehen.

Diese inneren, nicht sichtbaren Faktoren sind die Grundlage für unser Handeln und die Basis aller unserer Entscheidungen. Sie bestimmen, wie wir uns in der Welt bewegen – genauso wie die Wurzeln eines Baumes seine Standfestigkeit und sein Wachstum beeinflussen. Je vielfältiger und verzweigter das Wurzelwerk, desto stabiler steht der Baum im Boden. Und je reicher der Erfahrungsschatz eines Menschen, desto geerdeter und resilienter ist er gegenüber äußeren Einflüssen.

Doch Wurzeln, die sich nicht mit anderen verbinden, bleiben isoliert. Ein Baum, der nicht Teil eines Waldes ist, kann nicht von den Ressourcen und Informationen anderer profitieren. Ebenso bleibt ein Mensch, der gesellschaftlich nicht eingebunden ist, auf seinen eigenen Mikrokosmos beschränkt. Die Folge: geringere Widerstandskraft, weniger Lernmöglichkeiten, eingeschränkte Entwicklung.

Analogie #2: Myzel – Bildung

Das Myzel, das unterirdische Geflecht eines Pilzes, vergrößert die Oberfläche der Pflanzenwurzeln und macht sie anschlussfähig – es schafft Verbindung, Austausch und Kooperation. Was in der Pflanzenwelt das Myzel ist, ist für den Menschen die Bildung.

Bildung vernetzt unsere Erfahrungen, Erkenntnisse und Erlebnisse miteinander. Das hat zur Folge, dass sich der Kontext der gemachten Erlebnisse und Erfahrungen verändert und sich dadurch auch eine andere und Erkenntnis herleitet. Sie bettet sie in größere Zusammenhänge ein, verändert ihre Bedeutung und eröffnet neue Perspektiven. Wie das Myzel ermöglicht Bildung den Austausch mit anderen – sie macht uns anschlussfähig an das Wissen und die Erfahrungen unserer Mitmenschen. Durch diese interpersonelle Vernetzung wird der Mensch aus seinem individuellen Erfahrungsraum herausgeführt und in ein soziales Gefüge eingebettet. Bildung macht uns resilienter, weil sie uns nicht nur mit uns selbst, sondern mit der Welt verbindet.

Analogie #3: Mykorrhiza-Pilz – Kulturelle Bildung

Nicht jeder Pilz passt zu jeder Pflanze – und natürlich passt nicht jede Bildungsform zu jedem Menschen. Der Mykorrhiza-Pilz steht in dieser Analogie für die Kulturelle Bildung. Andere Pilzarten könnten für andere Bildungsbereiche stehen, etwa für die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) oder die MINT-Bildung.

Ein funktionierendes Ökosystem braucht Vielfalt – verschiedene Pilzgeflechte, die unterschiedliche Wurzelsysteme miteinander verbinden, damit möglichst viele verschiedene Pflanzen in das Netzwerk eingebunden werden können; andernfalls würden bestimmte Pflanzen aus dem Ökosystem ausgeschlossen werden. Ebenso braucht eine vielfältige Gesellschaft unterschiedliche Bildungszugänge, die verschiedenen Menschen gerecht werden. Eine Dominanz einzelner Bildungsformen würde zwangsläufig andere verdrängen – und damit die gesellschaftliche Vielfalt schwächen.

Die Kulturelle Bildung zeigt sich besonders anschlussfähig an die kulturellen Wurzeln unserer Gesellschaft. Doch sie sucht auch die Verbindung zu anderen Bildungsformen – etwa zu naturwissenschaftlichen oder ökologischen Perspektiven. Entscheidend ist, dass die Bildungsbereiche untereinander kooperieren, um ein gemeinsames Erfahrungsnetz zu knüpfen, das die Gesellschaft als Ganzes, als menschliches Ökosystem, stärkt und ihm eine gemeinsame Basis verleiht.

Analogie #4: Fruchtkörper – Kunst

Was wir als „Pilz“ bezeichnen, ist meist nur der sichtbare Fruchtkörper – das kleine Hütchen am Stiel. Der eigentliche Pilz wächst im Verborgenen, unter der Erde. Der Fruchtkörper ist ein Produkt der Zusammenarbeit zwischen Baum und Pilz – ein sichtbares Zeichen eines unsichtbaren Prozesses.

In dieser Analogie steht der Fruchtkörper für die Kunst. Sie ist das sichtbare, wahrnehmbare (und je nach Geschmack mehr oder weniger genießbare) Produkt kultureller Bildungsprozesse. Kunst entsteht aus dem Zusammenspiel von inneren Erfahrungen, gesellschaftlicher Einbettung und kreativer Ausdruckskraft. Ohne das unsichtbare Netzwerk der Kulturellen Bildung gäbe es keine Kunst – genauso wie ohne Myzel kein Fruchtkörper wachsen kann.

Und wie der Pilz ein Medium braucht, durch das er wachsen kann, braucht auch die Kunst ein Medium: den Menschen als gesellschaftliches, kreatives Wesen.

EIN NETZWERK FÜR RESILIENZ, IDENTITÄT UND KOLLEKTIVE INTELLIGENZ

Die pflanzliche Intelligenz lehrt uns, dass Leben nicht nur aus individuellen Fähigkeiten besteht, sondern vor allem aus Beziehungen, Kooperation und Vernetzung. Wenn wir diesen Gedanken auf die kulturelle Bildung übertragen, entsteht ein kraftvolles Bild: Kulturelle Bildung ist mehr als ein pädagogisches Konzept – sie ist ein lebendiges, wachsendes Netzwerk, sie ist das Myzel, das die ästhetisch-kulturellen Wurzeln der Gesellschaft und Menschheit miteinander verbindet und in Austausch bringt. In diesem Verständnis ist Kulturelle Bildung kein Zusatz, sondern ein Fundament: Sie verwebt individuelle Erfahrungen mit kollektiven Bedeutungen und schafft Räume für Resonanz, Teilhabe und Transformation.

In diesem Netzwerk ist unsere Identität eingebettet – nicht als starres Konstrukt, sondern als dynamisches Geflecht aus Erfahrungen, Ausdrucksformen und kultureller Teilhabe. Wie das Myzel die Wurzeln der Pflanzen stärkt, erweitert Kulturelle Bildung die Oberfläche unserer Identität – sie macht uns anschlussfähig, offen für Begegnung und widerstandsfähig gegenüber gesellschaftlichen Herausforderungen. Kulturelle Bildung macht uns dadurch standfester und resilienter, weil sie uns mit anderen verbindet und unsere Wurzeln stärkt.

Darüber hinaus entfaltet sie emergente Eigenschaften: Sie fördert die gesellschaftliche Schwarmintelligenz und trägt dazu bei, dass wir als Gemeinschaft klüger, kreativer und empathischer handeln – unter Berücksichtigung unserer kulturellen Prägungen und individuellen Perspektiven und verleiht uns ein tieferes Verständnis für das eigene Sein in Beziehung zur Welt.

Kulturelle Bildung ist damit nicht nur ein Spiegel unserer „pflanzlichen Intelligenz“, sondern auch ein Weg, sie zu kultivieren und zu fördern: Sie ist das unsichtbare Geflecht, aus dem Kunst als sichtbarer Fruchtkörper hervorgeht. Und sie ist das Medium, durch das wir als Menschen wachsen – nicht allein, sondern miteinander. Sie lehrt uns, zu hören, zu fühlen, zu verbinden – und gemeinsam zu wachsen.

WAS WÄRE WENN…?

- Was wäre, wenn wir Bildung nicht als System, sondern als lebendiges Ökosystem denken würden?

- Was würde sich verändern, wenn wir Schulen, Museen, Theater und andere Bildungsorte als Wurzelräume begreifen – als Orte, an denen Myzelien geknüpft und Fruchtkörper hervorgebracht werden?

- Was wäre, wenn Lernen nicht nur kognitiv, sondern auch sensorisch, emotional und sozial verstanden würde – wie bei Pflanzen?

- Was würde passieren, wenn wir Bildungsprozesse nicht zentral steuern, sondern dezentral ermöglichen würden – wie ein Wald, der sich selbst organisiert?

- Wie sähe Unterricht aus, wenn er nicht auf Wissensvermittlung, sondern auf Resonanz und Beziehung ausgerichtet wäre?

- Was würde sich verändern, wenn wir kulturelle Bildung nicht als Zusatz, sondern als Wurzelstruktur unserer Gesellschaft begreifen würden?

- Wie können wir Bildungsräume schaffen, in denen Vielfalt nicht nur toleriert, sondern als Voraussetzung für kollektive Intelligenz verstanden wird?

- Was wäre, wenn Kunst nicht das Ziel, sondern der sichtbare Ausdruck eines tief verwurzelten Bildungsprozesses wäre?

- Wie können wir Bildungsprozesse so gestalten, dass sie nicht nur Wissen vermitteln, sondern Identität stiften und Resilienz fördern?