Zu Besuch bei der Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen e.V.

Wer das Frankfurter Bahnhofsviertel kennt, denkt vermutlich nicht sofort an Orte der kulturellen Reflexion und Bildung. Und doch liegt genau hier, inmitten von urbaner Hektik und gesellschaftlichen Spannungsfeldern, eine der zentralen Institutionen für Kulturelle Bildung in Hessen: die Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen e.V. (LKB).

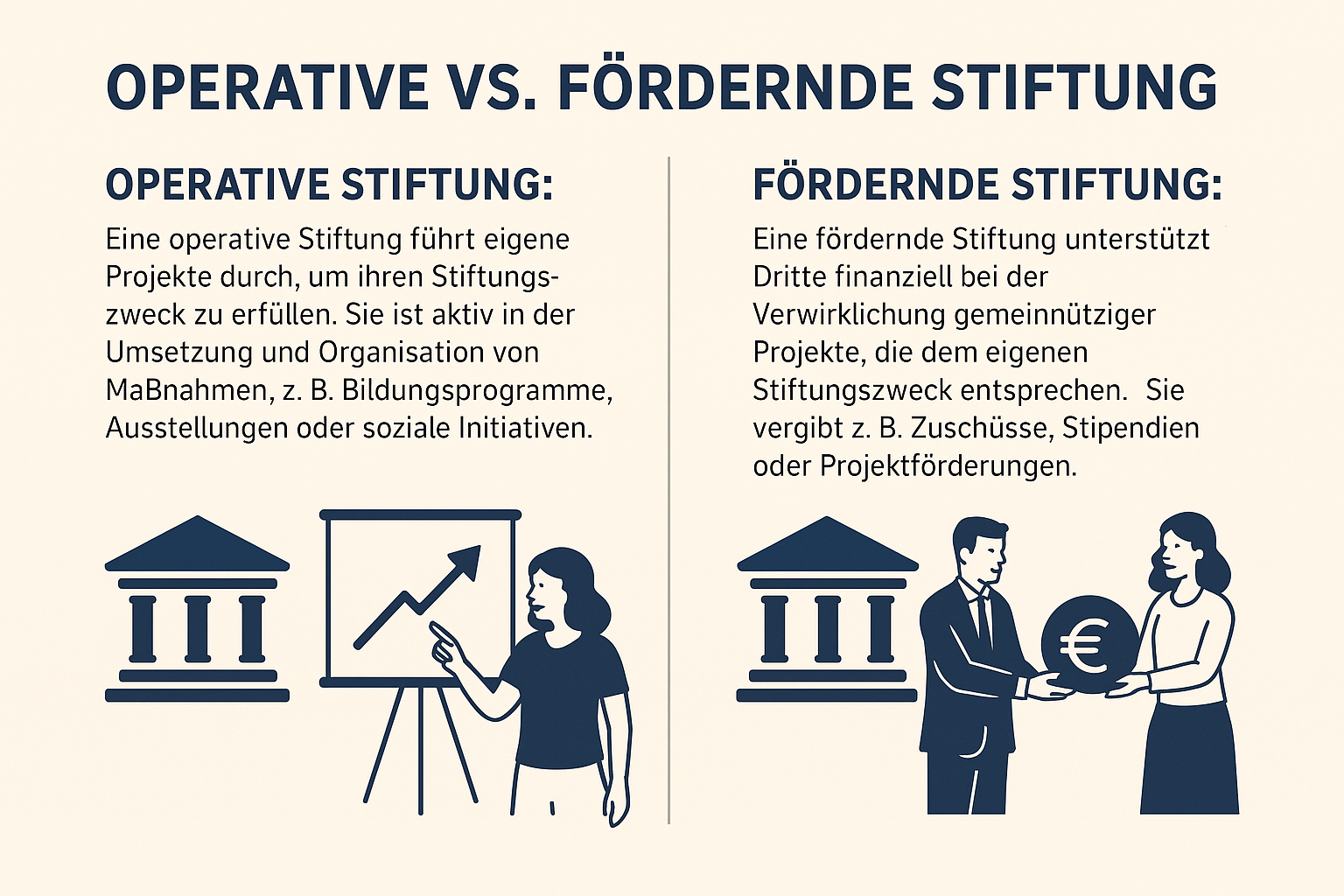

Die LKB wurde 2009 gegründet und versteht sich als überkonfessionelle, weltanschaulich und parteipolitisch unabhängige Interessenvertretung für Akteur:innen der Kulturellen Bildung. Sie ist ein Dachverband, der rund 70 Fachverbände, Institutionen, Vereine und Organisationen aus ganz Hessen vereint – von Museen über Theaterpädagog:innen bis hin zu Musikschulen und freien Künstler:innen.

Selbst ist die LKB Mitgliedsorganisation der Bundesvereinigung für Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ).

Plattform, Stimme, Ermöglicherin

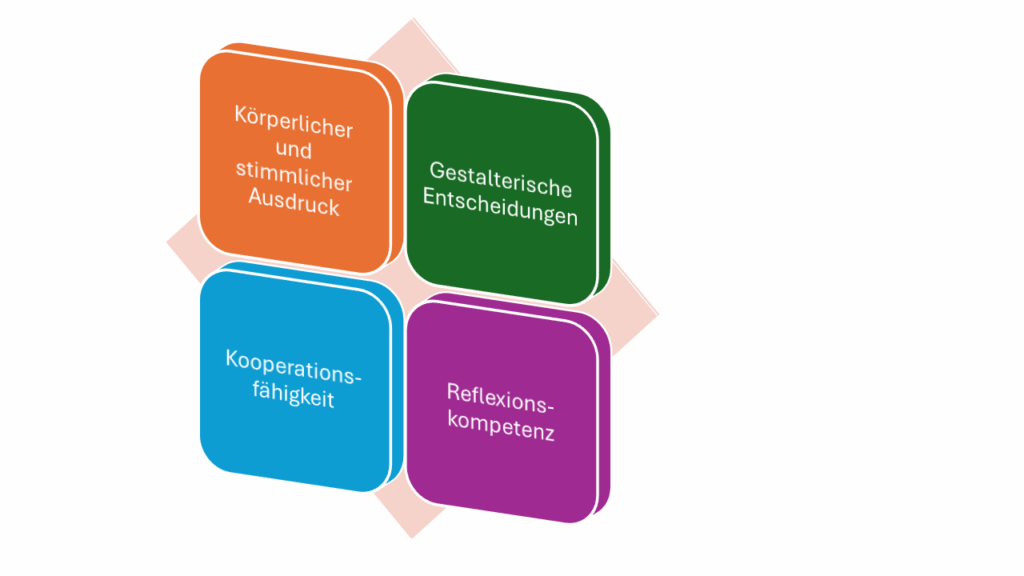

Die LKB ist weit mehr als ein klassischer Verband. Sie ist Plattform für Austausch, Stimme gegenüber Politik und Verwaltung, Impulsgeberin für neue Projekte und Trägerin kultureller Freiwilligendienste. Ihr Leitbild gliedert sich in vier zentrale Dimensionen:

Sichtbar machen und sichtbar sein

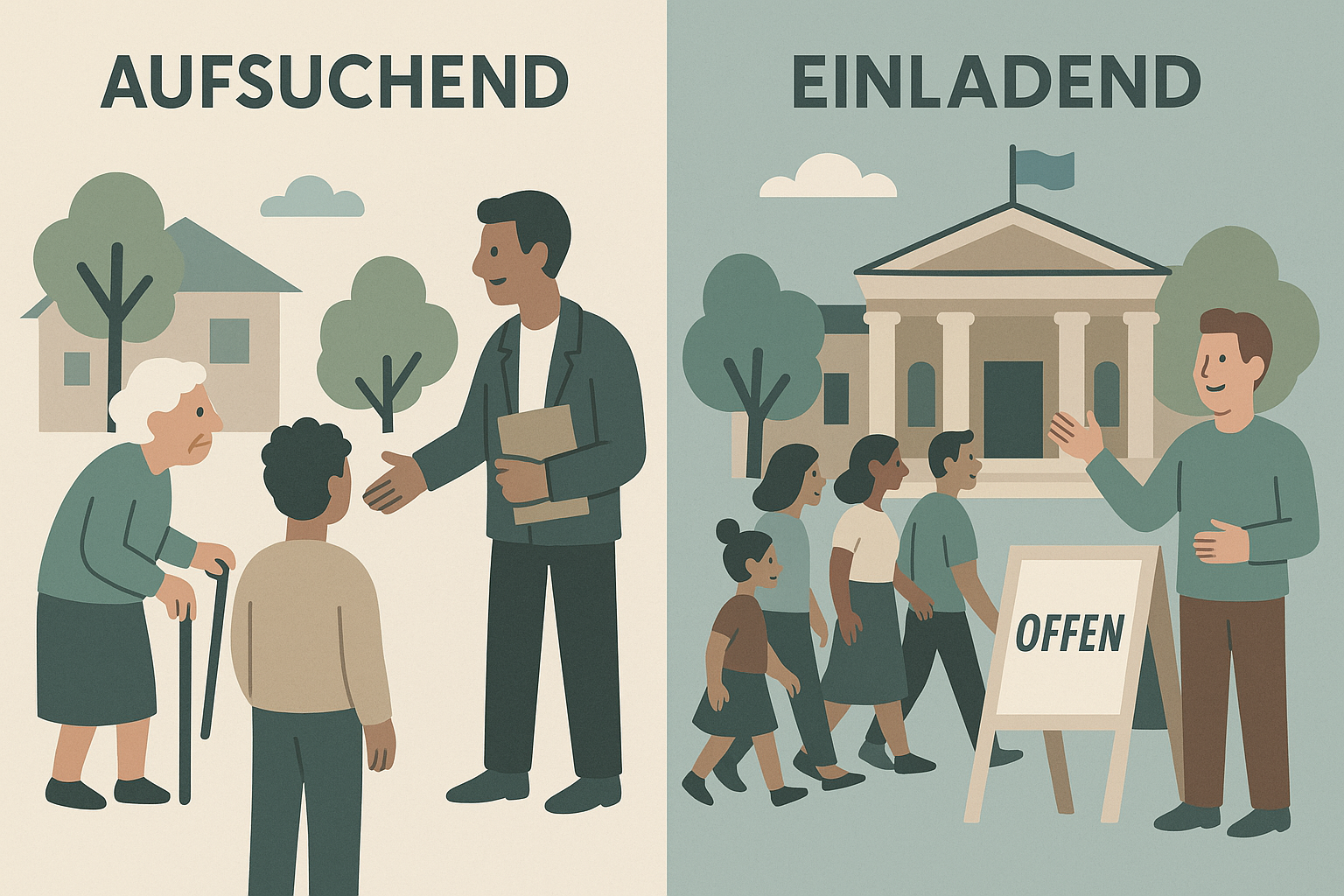

Die LKB schafft Räume – analog wie digital – für interprofessionellen Austausch. In Arbeitsgruppen, Fachtagen und Austauschrunden kommen Akteur:innen aus unterschiedlichen Sparten zusammen, um voneinander zu lernen, gemeinsame Anliegen zu formulieren und neue Perspektiven zu entwickeln. Der Blick über den Tellerrand ist dabei ausdrücklich gewünscht – und notwendig.

Stimme für das Akteursfeld

Die LKB hört zu – und spricht. Sie sammelt Bedarfe, Herausforderungen und Visionen aus dem Feld der Kulturellen Bildung und trägt diese in politische Gremien, in die Verwaltung und in die Öffentlichkeit. Dabei versteht sie Kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe, die alle gesellschaftlichen Bereiche betrifft – von Schule über Jugendhilfe bis hin zur Stadtentwicklung.

Ermöglicherin und Beraterin

Durch die Entwicklung landesweiter Modellprojekte wie dem Kulturkoffer Hessen oder LandKulturPerlen setzt die LKB Impulse für neue Formate und Förderstrukturen. Gleichzeitig bietet sie Beratung und Orientierung – etwa als Servicestelle für das Bundesprogramm „Kultur macht stark“ oder über die Plattform „Kulturberatung Hessen“, die sie gemeinsam mit dem Landesmusikrat betreibt.

Engagement- und Nachwuchsförderin

Als Trägerin kultureller Freiwilligendienste fördert die LKB bürgerschaftliches Engagement und ermöglicht jungen Menschen erste Schritte in der kulturellen Praxis. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförderung – nicht nur im künstlerischen Bereich, sondern auch im Hinblick auf gesellschaftliche Teilhabe.

All diese Aktivitäten zielen auf ein übergeordnetes Ziel: die Ermöglichung kultureller Teilhabe für alle Menschen in Hessen. Was mit dem Begriff der kulturellen Teilhabe gemeint ist, stellt die LKB Hessen in einem Video vor.

Zwischen Kulturbetrieb und Schulbetrieb

Im Gespräch mit Mitarbeiterinnen der LKB wurde deutlich: Die LKB ist ein Netzwerk – ein fein gesponnenes Netz, das Akteur:innen verbindet, Anliegen bündelt und Impulse setzt. Von der Seite der Kultur kommend, agiert sie an der Schnittstelle zwischen Kultur, Bildung und Politik und vertritt dabei die Anliegen ihrer Mitglieder. Ein Beispiel hierfür ist das Engagement der LKB in Bezug auf die Kulturelle Bildung im schulischen Ganztag: Als Vertreterin der Praxis der Kulturellen Bildung fordert sie:

„Bildung in den Künsten, mit den Künsten und durch die Künste“.

Der LKB Hessen greift die politische Debatte und Entwicklung zur flächendeckenden Ganztagsbetreuung in Schule auf und bringt im Interesse der Kunst- und Kulturschaffenden sie mögliche Kooperationspartner des Kulturellen Ganztags ins Spiel: Dabei geht es nicht nur um die Integration kultureller Angebote in den schulischen Alltag, sondern auch um eine strukturelle Öffnung von Schule hin zu außerschulischen Partner:innen.

Für eine Kulturelle Bildungspraxis verfolgt die LKB Hessen drei zentrale Ziele:

- Freie Entwicklung und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit

- Kulturelle Teilhabe

- Mitgestaltung der eigenen Lebens(um)welt

Wie sehr sich die LKB Hessen hier als Interessensvertretung der Kunst- und Kulturszene engagiert, geht aus einem Papier hervor, dass sie im Rahmen einer von der GEW veranstalteten Tagung veröffentlicht hat. Hier schreibt die LKB eindeutig, dass die Konzeptionierung des schulischen Ganztags klar vom Interesse der Kinder und nicht aus arbeitsmarktpolitischem „Kalkül“ heraus gedacht werden solle. Dies funktioniere aber nur in der Verzahnung von schulischen mit außerschulischen Angeboten, womit sich die LKB eindeutig gegen mögliche Einflüsse von Wirtschaftsunternehmen in Schule und Bildung positioniert.

Doch halt!

Was unterscheidet eigentlich grundsätzlich den Kultur- vom Wirtschaftsbetrieb? Warum sollen arbeitsmarktpolitische Einflüsse so schlecht sein? So oder so: Es handelt es sich erstmal um äußere Einflüsse, die versuchen, in das fast schon hermetisch abgeschlossene System Schule hineinzukommen und ihre Ideale und Überzeugungen dort hineinzutragen. Fast schon könnte man meinen, sie wollten das Schulsystem infiltrieren.

In dem Papier der GEW-Hessen fordert die LKB Hessen klar die fachliche Anerkennung der Expertise und feldspezifischen Zertifizierungen, die als Basis für eine Kooperation auf Augenhöhe mit fairer Vergütung und sicheren Rahmenbedingungen dient. Gemeint ist damit die Forderung, Akteure des außerschulischen Bildungsfeldes wie Musik-, Medien- und Museumspädagog:innen in der Gestaltung des schulischen Ganztags als den Lehrer:innen gleichwertig zu betrachten. Den außerschulischen Akteuren soll damit also pädagogische Expertise zugeschrieben werden, die der der ausgebildeten Lehrkräfte ähnlich ist.

In meiner beruflichen Tätigkeit habe ich viele Projekte mit außerschulischen Partnern umgesetzt: Von der Hochschule über das Museum bis hin zum freischaffenden Künstler war alles dabei. Und doch habe ich jedes Mal feststellen müssen, dass die schulischen Abläufe, Regeln, Bedingungen und Vorgaben viele nicht-schulische Akteure vor eine große Herausforderung stellen, der sie mal besser, mal schlechter begegnen. In Bezug auf den schulischen Bildungssektor bleibt für mich fraglich, ob hier wirklich eine vergleichbare Qualifikation und Expertise vorliegt.

Zudem spüre ich persönlich etwas Unbehagen in meiner Funktion als Lehrer, der mit Musik ein künstlerisches Lehramt studiert und darüber hinaus zwei weitere künstlerische Abschlüsse in Chor- und Orchesterleitung hat und im individuellen wie professionellen Interesse zurzeit berufsbegleitend einen Master in „Kulturelle Bildung an Schulen“ macht, wenn gute Kulturelle Bildung nur von „künstlerischem“ Personal geleistet werden können soll – zu dem ich (weil ich als Lehrer und nicht als Künstler arbeite) offiziell nicht zähle. Warum soll nicht auch sich selbst gute Kulturelle Bildung in Schule ermöglichen? – Vielleicht kann ich es ja durch meine diverse Schnittstellenprofessionalität sogar besser!?

Ich frage mich, …

- … ob der (durchaus auch arbeitsmarktpolitische) Sektor der Kulturellen Bildung mit anderen Interessensgruppen darum konkurriert, die eigenen Ideen und Vorstellungen in schulischer Bildung zu verorten?

- … ob gute Kulturelle Bildung nicht auch ohne den außerschulischen Sektor funktionieren kann?

- … wie sich Schule verändern könnte, wenn es der LKB gelinge, einen „Fuß in die Tür“ zu bekommen und das fast schon hermetisch abgeschlossene und zweifelsohne überholte Schulsystem zu „infiltrieren“.

Die Hoffnung bleibt!

Die LKB ist kein Dienstleister der Bildungspolitik – und will es auch nicht sein. Doch sie ist eine kraftvolle Impulsgeberin, die mit klarem Kompass und großer Vernetzungsstärke agiert. Vielleicht gelingt es ihr, über den Kulturellen Ganztag auch in den Unterricht hineinzuwirken – und so das System Schule von außen zu verändern. Es bleibt jedoch schwer, einen solchen Wandel nur von einer Seite herbeizuführen. Doch auch da hat das Netzwerk der LKB Partner wie den BMU (Bundesverband Musikunterricht), der näher an der schulischen Bildungspolitik und damit auch der Lehramtsausbildung ist.

Die Hoffnung bleibt also, dass sich das Netz weiter ausbreitet, dass Schule sich öffnet – und dass Kulturelle Bildung nicht länger ein Randthema bleibt, sondern zum selbstverständlichen Bestandteil guter Bildung wird. Und die Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen e.V. kann hier durch ihre starkes Netzwerk und ihre Kontakte in die Kultur-, Bildungs- und Politiklandschaft einen wesentlichen Beitrag leisten.

Und obwohl die LKB Hessen in meinem beruflichen Alltag als Lehrer vielleicht eine eher untergeordnete Rolle spielen mag, ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass es mit ihr ein starkes Netzwerk gibt, das im Kern die gleichen Ziele verfolgt – nur eben von einer anderen Seite aus. Und vielleicht mag genau darin die große Stärke liegen: das System Schule von verschiedenen Seiten und Richtungen aus zu verändern.