Wie man vorhandene Kulturelle Bildung sichtbar und Unbeteiligte zu Akteur:innen macht

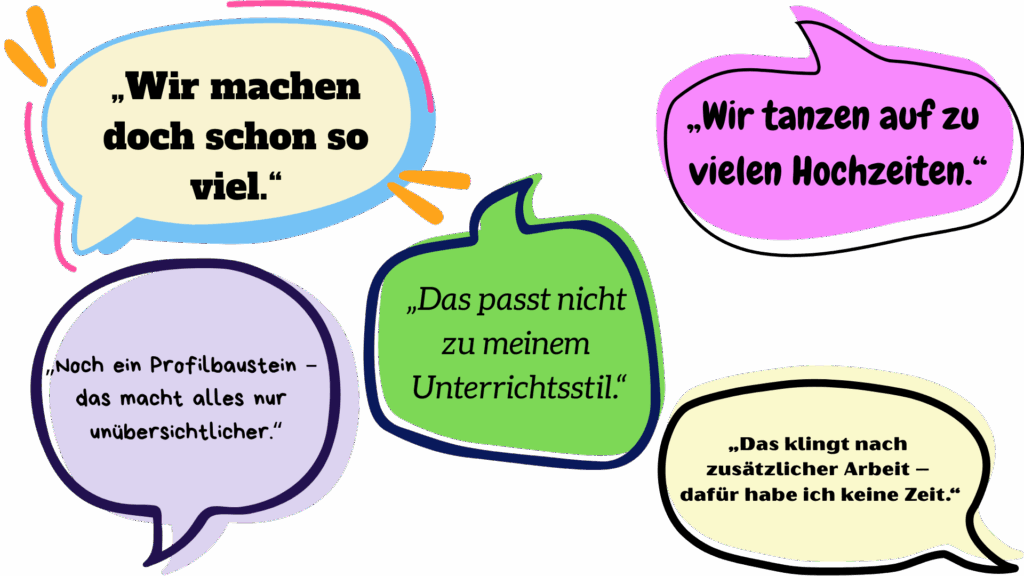

Seit fast drei Jahren versuche ich täglich, meine Schule auf den Weg der Kulturellen Bildung zu bringen und sie zu einer KulturSchule zu machen. Das ist aber nicht so leicht, denn immer wieder stoße ich mit meiner Idee, Kulturelle Bildung als Schulentwicklungsimpuls zu denken, auf Beschwichtigung oder leise Ablehnung.

Fast wären diese Haltungen für mich nachvollziehbar, wenn man sich das Profil der Schule ansieht:

- Schule mit Schwerpunkt Musik

- IB World School mit dem International Baccalaureate Diploma Programme

- Fremdsprachenvielfalt (Französisch, Latein, Japanisch, Russisch) mit Schwerpunkt Englisch und Bilingualem Unterricht

- Austauschprogramme (Indien, UK, Frankreich, Japan)

- Schullandheim

- Soziales Lernen

- Medienbildung

- Umweltschule

- Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

- Begabtenförderung

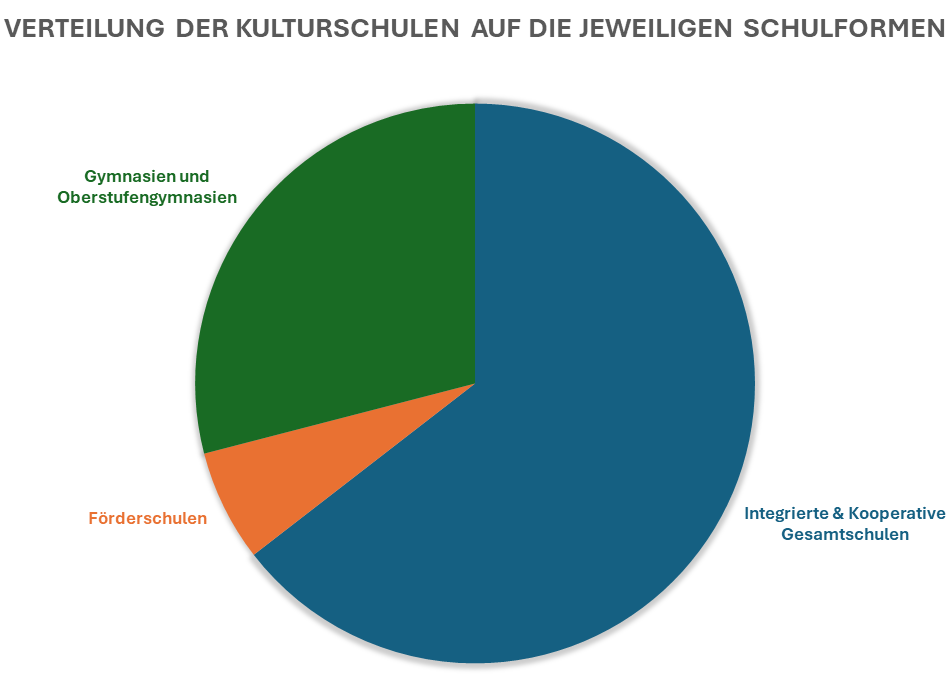

Und „kultur.forscher!“-Schule sind wir auch. Doch leider wird auch dieser Profilbaustein von vielen nur als Plakette im Schulflur wahrgenommen. Was aus der Netzwerkteilnahme konkret entsteht, bleibt oft unsichtbar. Die kulturelle Bildung wirkt – aber sie wird nicht als solche erkannt.

Und so entsteht durch diese Vielfalt eine gewisse Profilmüdigkeit: Die Sorge wächst, dass das eigentliche Profil der Schule im Wust der Angebote verloren geht und Diversität zu Beliebigkeit wird – wir uns als Schulgemeinde verlieren, weil jede:r in eine andere Richtung läuft.

EIN KLEINER MOMENT MIT GROSSER WIRKUNG

Beim Seminar zur kulturellen Schulentwicklung in Wolfenbüttel hielt Axel Watzke von der Berliner Agentur anschlaege.de einen Vortrag mit dem schönen Titel „Regelmäßiger Unsinn hat normative Kräfte“ und berichtete dabei über eine seiner Aktionen: Mit einer Supermarktetikettiermaschine zog er durch Hamburg und versah Passant:innen mit dem Logo von Kampnagel – einem renommierten Produktionshaus für zeitgenössische darstellende Künste. Eine subversive Geste, ein performativer Eingriff in den öffentlichen Raum. Kultur wurde nicht beworben, sondern verliehen. Nicht durch Teilnahme, sondern durch Tagging. Auf einmal gehörte jede:r Passant:in zu Kampnagel.

Das hat sich mir eingebrannt. Denn sie berührt einen Punkt, der mich in meiner schulischen Praxis beschäftigt:

Wie kann kulturelle Schulentwicklung gelingen, wenn die Schule bereits ein reichhaltiges Profil hat?

Wenn es scheinbar keinen Platz mehr für „noch ein weiteres Projekt“ gibt? Wenn kulturelle Bildung als zusätzlicher Baustein und sogar als Belastung wahrgenommen wird? Wenn Kolleg:innen sich nicht auf Neues einlassen wollen? Wenn Kulturelle Bildung als optionales Angebot verstanden wird, das man aus arbeitsökonomischen Gründen auch ablehnen kann? Meine Antwort:

Wir müssen nicht mehr tun. Wir müssen teilweise noch nicht mal was anders tun. Wir müssen nur anders hinschauen.

KULTURELLE BILDUNG ALS CONTAINERBEGRIFF – (M)EINE CHANCE FÜR EINE KULTURELLE SCHULENTWICKLUNG

Der Begriff „Kulturelle Bildung“ ist ein sogenannter Containerbegriff – weit, offen, vieldeutig. Er umfasst ästhetische Praxis ebenso wie kulturelle Teilhabe, kreative Gestaltung ebenso wie gesellschaftliche Reflexion. Diese begriffliche Offenheit wird oft als Herausforderung gesehen, doch in meinem Entwicklungsvorhaben ist sie eine Stärke: Denn gerade weil Kulturelle Bildung nicht auf eine bestimmte Methode, ein bestimmtes Fach oder eine bestimmte Zielgruppe festgelegt ist, kann ich sie als verbindendes Label nutzen:

- für Projekte im Musikunterricht ebenso wie für Peer-Education-Initiativen,

- für Mediengestaltung ebenso wie für interkulturelle Begegnungen,

- für forschendes Lernen ebenso wie für performative Formate.

Das Tag Kulturelle Bildung erlaubt es, Vielfalt zu bündeln, ohne sie zu vereinheitlichen. Es schafft einen gemeinsamen Rahmen, ohne die Eigenständigkeit der einzelnen Aktivitäten zu beschneiden. So wird aus einem Containerbegriff ein Gestaltungsbegriff – und aus einem Etikett ein Entwicklungsmotor. Und zugleich hilft es Kolleg:innen und Schüler:innen zu erkennen, was Kulturelle Bildung ist und sein kann und sich ein Bild davon zu machen.

KULTURELLE BILDUNG IST KEIN WEITERER BAUSTEIN – SIE IST DAS MYZEL IM WURZELRAUM DER SCHULE

Das heißt: Kulturelle Bildung ist nicht ein weiterer Baustein im Schulprofil. Sie ist das unterirdische Myzel, das die vielen Wurzelstränge unserer Schule miteinander verbindet. Wenn die Werte und Überzeugungen die tiefen Wurzeln unserer schulischen Identität bilden, dann sind die einzelnen Angebote – Musik, Sprachen, Soziales, Naturwissenschaften, Austauschprogramme, Umweltbildung, Kultur.Forscher!, Medienbildung – die Wurzelstränge, die sich in verschiedene Richtungen ausbreiten.

Doch zurzeit wachsen diese Stränge oft isoliert nebeneinanderher, manchmal sogar gegeneinander. Was fehlt, ist ein verbindendes, nährendes Netzwerk – ein Myzel, das den Austausch ermöglicht, Ressourcen verteilt und die Wurzeln in Beziehung zueinander setzt. Kulturelle Bildung kann genau dieses Myzel sei, das Verbindungen schafft, gegenseitiges Verständnis fördert und die Schule als lebendiges Ökosystem gedeihen lässt.

Das Beste daran: Keine Wurzel muss gekappt oder umgepflanzt werden. Die Vielfalt bleibt erhalten – wird aber nicht mehr als (konkurrierende) Beliebigkeit wahrgenommen, sondern als vernetztes Ganzes, das gemeinsam trägt und wächst.

TAGGING ALS STRATEGIE DER KULTURELLEN SCHULENTWICKLUNG

Hier setzt meine Idee an: Tagging als subtile, aber wirksame Form der Schulentwicklung. So wie Axel Watzke mit seiner Etikettiermaschine Kultur im Stadtraum sichtbar gemacht und zuvor unbeteiligte Passant:innen in Akteur:innen verwandelt hat, können wir mit einem gemeinsamen Label – einem Tag – Kulturelle Bildung im schulischen Raum sichtbar machen. Tagging bedeutet in diesem Zusammenhang: Wir versehen bestehende Aktivitäten mit dem Label Kulturelle Bildung. Nicht als kosmetische Maßnahme, sondern als Akt der Anerkennung und Kontextualisierung. Wir machen sichtbar, was ohnehin schon da ist – und schaffen dadurch ein neues Bewusstsein für das kulturelle Potenzial unserer Schule. Die zuvor isolierten Aktivitäten, Aktionen und Maßnahmen erhalten einen gemeinsamen Bedeutungsrahmen. Framing wird so zum Werkzeug: Es verbindet, wertet auf und macht Zusammenhänge erfahrbar. Tagging ist damit eine niedrigschwellige Form der Schulentwicklung. Es erfordert keine neuen Ressourcen, keine strukturellen Umstellungen, kein anderes Verhalten – sondern lediglich einen Perspektivwechsel. Es schafft Sichtbarkeit und Anerkennung, ohne zu überfordern. Und es gibt uns einen Begriff, mit dem wir das, was wir tun, begreifen können.

Tag, das (Substantiv, Neutrum)

Quelle: duden.de

- Markierungselement von Beschreibungssprachen (z. B. HTML) zur Strukturierung der Dokumente

- [Geheim]zeichen eines Graffitikünstlers, einer Graffitikünstlerin

Gleichzeitig macht Tagging unsere Arbeit anschlussfähig – an Förderprogramme, Netzwerke, Diskurse. Es erlaubt uns, Kulturelle Bildung als Querschnittsthema zu denken, das sich durch viele Bereiche zieht: Unterricht, Projekte, Kooperationen, Schulkultur.

Und das – leider oder zum Glück – vielleicht wirkungsvollste Argument: Die Kolleg:innen müssen im Grunde nichts anders machen als vorher. Sie müssen nichts umstellen, sich auf nichts Neues einlassen. Genau das sind oft die Sorgen, die Schulentwicklung lähmen und über Jahrzehnte hinweg verzögern. Doch hier liegt die Stärke des Taggings: Der Unterricht bleibt (erstmal) derselbe – aber er bekommt einen neuen Rahmen, einen kulturellen Mehrwert. Die Kolleg:innen müssten dafür nicht einmal ihr Bewusstsein verändern. Es reicht zuzulassen, dass ihr Unterricht diesen „Nebeneffekt“ hat. Und dieser Nebeneffekt wertet ihren Unterricht auf. Ich bin überzeugt: Wenn ausreichend Etiketten verteilt wurden, lässt sich das Thema nicht mehr ignorieren. Es wird sich – heimlich, still und leise – in den Berufsalltag einschleichen, ohne dass man es aktiv bemerkt hätte. Ohne dass man etwas verändern musste.

THEMEN KAPERN UND (RE-)FRAMEN

Indem bestehende schulische Aktivitäten unter dem Label der Kulturellen Bildung sichtbar gemacht werden, erhalten sie einen neuen Bedeutungsrahmen. So lassen sich auch bereits etablierte Themen gezielt „kapern“ (auch ein Begriff, den Axel Watzke in diesem Zusammenhang erwähnt hat) und die ästhetisch-kulturelle Komponente hervorheben. Dieses Framing verändert die Wahrnehmung: Ein Projekt wird nicht nur als fachliche Leistung verstanden, sondern als Ausdruck kultureller Teilhabe und kreativer Selbstwirksamkeit.

Tagging wird damit zu einem wirkungsvollen Werkzeug der Schulentwicklung: Es schafft Anerkennung, setzt Impulse, stiftet Verbindungen und verortet pädagogisches Handeln in einem erweiterten kulturellen Horizont. Und genau darin liegt ein großes Potenzial – denn mithilfe des „Frames“ Kulturelle Bildung könnten auch andere Aktivitäten und Profilbausteine unserer Schule in einen gemeinsamen Zusammenhang bzw. „Rahmen“ gebracht werden. So entstünde ein harmonisches Ganzes, das die Vielfalt unserer Schule nicht nivelliert, sondern als Stärke hervorhebt und sichtbar macht.

Denn manchmal braucht Schulentwicklung keine großen Reformen. Manchmal muss man sie nur begreifen können und verstehen, was man aus dem eigenen Selbstverständnis heraus schon längst tut und in einem vielfältigen Angebot Gemeinsamkeiten und Verbindungen zu erkennen. Und dafür braucht man einen Begriff – oder ein Tag: Kulturelle Bildung.

AUS DER PRAXIS – SICHTBARKEIT FÜR KULTURELLES ENGAGEMENT IM UNTERRICHT UND DARÜBER HINAUS

Der Kompetenznachweis Kultur (KNK) der Bundesvereinigung für Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ)

Im Rahmen des WU-Kurses Darstellendes Spiel in der Jahrgangsstufe 10 entstand ein Kurzfilmprojekt zum Thema M/Faking City Life – Szenen einer Großstadt. Die Schüler:innen hatten zu Beginn des Kurses die Möglichkeit, ihr Interesse am Kompetenznachweis Kultur (KNK) anzumelden – einer Auszeichnung für besonderes kulturelles Engagement. Von da an führten sie ein Projekttagebuch, in dem sie die Prozesse und Produkte ihres kreativen Arbeitens dokumentierten und reflektierten. In mehreren Zwischen- und einem abschließenden Gespräch haben wir gemeinsam auf Basis dieser Tagebücher ihre individuellen Leistungen besprochen. Anschließend konnte ich als zertifizierter Kompetenzberater Kultur den KNK ausstellen. Die feierliche Verleihung erfolgte durch die jeweilige Klassenlehrkraft im Rahmen der Zeugnisübergabe – ein Moment, der nicht nur die Leistung der Schüler:innen würdigte, sondern auch bei bislang unbeteiligten Gruppen Interesse am Verfahren weckte.

Auch im IB Diploma Programme konnte der KNK erfolgreich eingebunden werden. Im Rahmen des verpflichtenden CAS-Kurses (Creativity, Activity, Service) entwickeln die Schüler:innen eigenständig Projekte, die der Schulgemeinschaft zugutekommen. In Absprache mit der betreuenden Lehrkraft – zugleich Mitglied der erweiterten Schulleitung – konnte ich den KNK auch hier vergeben. Die Kollegin war zunächst entlastet, zeigte aber im Anschluss großes Interesse am Verfahren. Zugleich ist es dadurch gelungen, an einen der wesentlichen und zentralen Profilschwerpunkte unserer Schule anzudocken und ihn ein Stück weit zu „kapern“. Gemeinsam überlegen wir nun, wie noch mehr Schüler:innen zu bestimmten Zeitpunkten ihrer Schullaufbahn vom KNK profitieren können – etwa bei Bewerbungen für Praktika oder Stipendien, wo der Nachweis kultureller Kompetenzen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

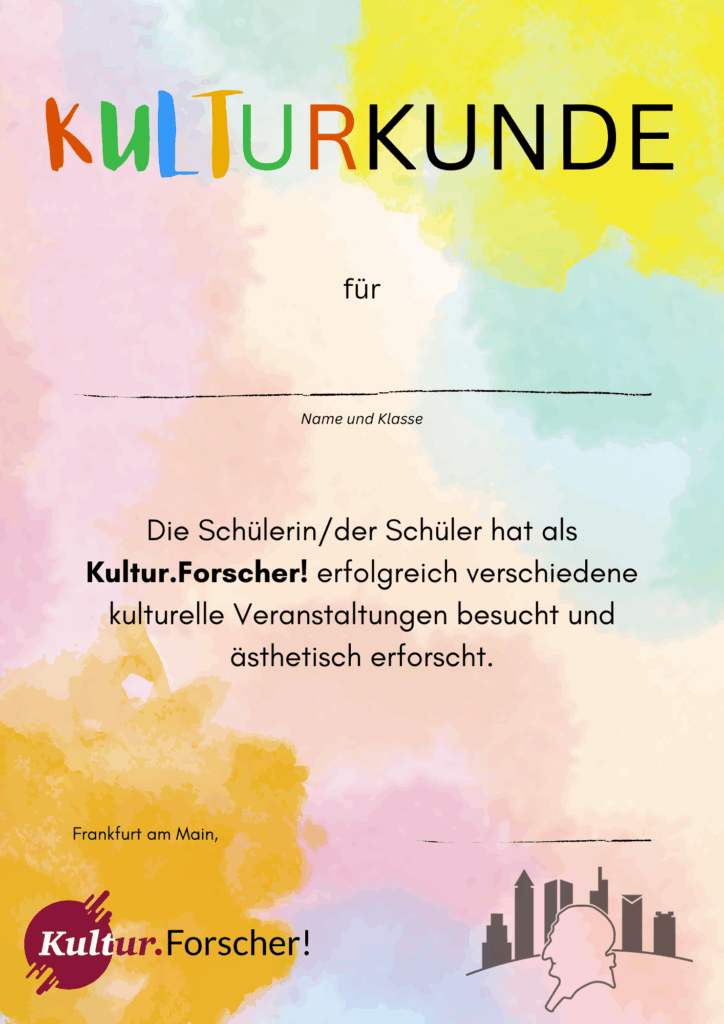

Die KultUrKunde meiner Schule

Mit der KultUrKunde haben wir ein eigenes Zertifikat geschaffen, das kulturelles Engagement von Schüler:innen sichtbar macht und würdigt – jenseits von Noten und klassischen Leistungsnachweisen. Der Name ist bewusst doppeldeutig gewählt: Er spielt mit „KulturKunde“ im Sinne von Wissen und Bildung, und mit „KultUrkunde“ als offizieller Auszeichnung. Die KultUrKunde wird im Rahmen unserer kultur.Forscher!-Aktivitäten verliehen und dokumentiert individuelle Beiträge zu ästhetisch-kreativen Projekten, sei es im Unterricht, in Kooperationen oder in schulischen Initiativen.

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für die Anwendung war das Kooperationsprojekt mit der Alten Oper Frankfurt und dem Deutschen Filmmuseum. Drei Klassen unserer Schule setzten sich mit der Frage auseinander, wie Musik filmisch interpretiert werden kann. Nach mehreren Workshops entstand ein Kurzfilm, der schließlich im Saal der Alten Oper aufgeführt wurde – begleitet von live gespielter Musik. Für die beteiligten Schüler:innen war das eine intensive ästhetische Erfahrung, die weit über den regulären Unterricht hinausging. Im Anschluss konnte ich fast 100 Schüler:innen die KultUrKunde überreichen – als Zeichen der Anerkennung für ihr kreatives Engagement und als Dokumentation ihrer kulturellen Teilhabe.

Die KultUrKunde ist damit nicht nur ein Instrument der Würdigung, sondern auch ein Mittel der Schulentwicklung: Sie macht sichtbar, was ohnehin schon da ist, vernetzt es unter einem gemeinsamen Begriff und stärkt das kulturelle Profil unserer Schule – leise, aber wirkungsvoll.

TAGGING ALS EINSTIEGSIMPULS – ABER NICHT ALS ENDPUNKT

Eine erfolgreiche Tagging-Aktion könnte genau das bewirken:

- Ein neues Bewusstsein im Kollegium, dass kulturelle Bildung nicht zusätzlich ist, sondern bereits wirkt – und dass sie helfen kann, das Profil zu ordnen, zu bündeln, zu beleben.

- Eine neue Sprache für Schüler:innen, die ihr Engagement als Teil kultureller Praxis erkennen und wertschätzen lernen.

- Eine neue Sichtbarkeit für das kultur.Forscher!–Netzwerk, das nicht nur Plakette, sondern Prozess ist – ein Raum für ästhetische Forschung, für Fragen, für Gestaltung.

So wirksam und niedrigschwellig das Tagging als erste Strategie kultureller Schulentwicklung auch ist – es darf nicht als Endpunkt verstanden werden. Denn im eigentlichen Sinne handelt es sich dabei noch nicht um eine (Schul-)Entwicklung, also um eine Bewegung, die etwas verändert oder voranbringt. Tagging ist vielmehr ein transformatorischer Akt: Es verändert die Wahrnehmung, rahmt Bestehendes neu und schafft einen Bedeutungszusammenhang, der zuvor nicht sichtbar war. Doch damit beginnt erst der eigentliche Prozess. Echte Schulentwicklung setzt dort an, wo aus dieser neuen Sichtweise auch neue Formen des Handelns entstehen. Wenn Kolleg:innen beginnen, ihre Praxis nicht nur als kulturell anschlussfähig zu erkennen, sondern sie auch bewusst weiterzudenken – im Austausch mit anderen, in der Öffnung nach außen, in der Gestaltung neuer Formate und Kooperationen; wo kulturelle Bildung nicht nur etikettiert, sondern gelebt wird.

Tagging kann dabei als Katalysator wirken: Es schafft ein gemeinsames Vokabular, eine geteilte Orientierung, eine Grundlage für kollektive Weiterentwicklung.

Kulturelle Schulentwicklung ist also kein statisches Etikett, sondern ein dynamischer Prozess, der sich aus dem Inneren der Schule heraus entfaltet. Sie lebt von der Bereitschaft, Bestehendes nicht nur zu würdigen, sondern auch weiterzuentwickeln – organisch, kontextsensibel und im Dialog mit den Menschen, die Schule gestalten. Tagging ist der erste Schritt auf diesem Weg. Es macht sichtbar, was da ist – und öffnet den Raum für das, was noch entstehen kann.

WAS WÄRE, WENN…?

- Was wäre, wenn wir beginnen würden, unsere Schule nicht mehr nur über ihre Angebote zu definieren, sondern über das, was diese Angebote miteinander verbindet?

- Was wäre, wenn das Tag Kulturelle Bildung nicht als weiterer Aufkleber im Schulflur verstanden würde, sondern als ein Zeichen der Selbstvergewisserung?

- Wie sähe ein Schulalltag aus, in dem kulturelle Bildung nicht gesucht, sondern gefunden wird?

- Wie sähe ein Kollegium aus, das sich gegenseitig taggt – nicht mit Etiketten, sondern mit Anerkennung?

- Wie sähe eine Schule aus, die sich nicht als Baukasten versteht, sondern als lebendiger Organismus?

- Was wäre, wenn die schulischen Angebote nicht als konkurrierende Einzelinitiativen wahrgenommen würden, sondern als die sichtbar aus dem Boden der Schulgemeinschaft sprießenden Fruchtkörper eines unsichtbar vernetzenden Pilzmyzels – der Kulturellen Bildung?

VIELLEICHT…!

- Vielleicht würden Kolleg:innen beginnen, ihre Projekte nicht mehr als isolierte Vorhaben zu sehen, sondern als Teil eines größeren kulturellen Zusammenhangs.

- Vielleicht würden Schüler:innen erkennen, dass ihr Engagement in Musik, Theater, Medien oder sozialen Projekten nicht nur „AG“ oder „WU-Kurs“ ist, sondern Ausdruck kultureller Teilhabe.

- Vielleicht würde die Plakette kultur.Forscher-Schule nicht mehr als Dekoration im Flur hängen, sondern als Einladung verstanden werden – zum Forschen, Gestalten, Wachsen.

- Vielleicht würde unsere Schule beginnen, sich selbst neu zu sehen: nicht als überfrachtetes Profilgebäude, sondern als lebendiger Baum mit starken Wurzeln, vielfältigen Fruchtkörpern und einem Myzel aus Kultureller Bildung, das alles verbindet und zum Erblühen bringt.

- Vielleicht würde sich unsere Schule nach einer solchen Aktion nicht verändert, sondern erkannt fühlen. Nicht überfrachtet, sondern verbunden. Nicht orientierungslos, sondern verwurzelt. Vielleicht würde sie sich selbst besser kennenlernen – und mit einem gestärkten, im Bewusstsein aller verankerten klaren Selbstverständnis zukunftsfähig werden.

Also: LET’S TAG!