Warum wir mehr Musikunterricht brauchen

Heute Morgen entdeckte ich einen Artikel auf tagesschau.de, der diese Überschrift trug. Und ich fühlte mich von der Überschrift provoziert, in meiner Ehre als Musiklehrer verletzt – ja fast schon beleidigt: Wie kann überhaupt die Frage gestellt werden, dass Musik möglicherweise nur Abfall sei? Ist Musik ein „aus Abfällen hergestelltes Produkt“? Ist Musik ein „bei der Herstellung zusätzlich abfallendes Produkt“?

Abfallprodukt, das

(Substantiv, Neutrum)

- aus Abfällen hergestelltes Produkt

- bei der Herstellung zusätzlich abfallendes Produkt

Quelle: duden.de

Ich bin Musik- und Deutschlehrer – und ich unterrichte bestimmt keinen Abfall. Davon bin ich überzeigt! Wie sehr hat das Fach Musik mit seiner eigenen Legitimation in Zeiten zunehmender Ökonomisierungstendenzen und einer stärkeren Fokussierung auf den MINT-Bereich zu kämpfen. Sogar als Nebenfach hat es in der hessischen Stundentafel an Gymnasien einen untergeordneten Stellenwert, da es in der Sekundarstufe I noch nicht mal durchgängig unterrichtet wird. In der Sekundarstufe II müssen sich die Schüler:innen sogar zwischen Musik und Kunst entscheiden.

Und schon wird mir klar: Die Frage in der Überschrift ist irgendwie doch berechtigt. Zumindest wird Musik im schulischen Kontext oft als Abfallprodukt behandelt; als etwas, das in seiner Bedeutung hinter allen anderen Fächern „abfällt“.

MUSIK ALS KOMMUNIKATIVES UR-EI

In dem Artikel wird beschrieben, dass das menschliche Gehirn auf die Wahrnehmung und den Genuss von Musik angelegt sei, diese Fähigkeit also genetisch in uns verankert sei. Da die Evolutions- und Hirnforschung in der Musik aber keine unmittelbaren Vorteile im Überlebenskampf des Menschen fanden, wurde bislang angenommen, dass sich Musik als akustisches Phänomen parallel zur und mit der menschlichen Sprache entwickelt habe – Musik also ein „Abfallprodukt der Sprache“ sei. Im Raum stand auch immer wieder die Grundannahme, dass sich Musik und Sprache aus einer ursprünglich gemeinsamen Grundform entwickelt habe, ähnlich der „Ur-Ei“-Theorie Johann Wolfgang von Goethes zu den literarischen Gattungen.

Diese Sprachähnlichkeit von Musik war Jahrzehnte lang eine Grundannahme in der Musikwissenschaft und -pädagogik: Von Umberto Eco über Carl Dahlhaus bis hin zu Walther Dürr wurde diese Annahme breit und selbstverständlich vertreten. Diese Grundannahme ist schließlich sogar Ausgangsbasis des sogenannten Aufbauenden Musikunterrichts von Werner Jank, der eine – an der Alphabetisierung orientierten – „Musikalisierung“ des Kindes zum Ziel hat: Genau so wie Sprache weist auch die Musik eine gewisse eigene Grammatik auf, die – ähnlich wie eine Sprache – sukzessiv und in Form eines Scaffolding erlernt und somit zum individuellen Ausdrucksmittel werden kann.

Der Artikel legt nun aber nahe, dass die Wissenschaft mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen sei, dass die Unterschiede zwischen Musik und Sprache zu groß seien, um diese beiden Ausdrucksformen in Beziehung zu setzen: Sprache diene der Information. Dafür würde ein Sender einem Empfänger etwas mitteilen. Bei Musik teile man hingegen nichts mit. Man teile sie miteinander. Während die sprachliche Äußerung als Verbindung von Lauten eine symbolische Funktion habe, gäbe es diese bei Musik nicht, da es in Musik „keine musikalischen Vokabeln [gäbe], die man lernen müsste, um sie zu verstehen. […] Deshalb ist es in der Sprache oft möglich, das Gleiche mit anderen Worten zu sagen, oder auch in einer anderen Sprache. In der Musik geht das nicht. Jede Melodie, jedes Thema ist unverwechselbar.“

Ich bin mir da nicht sicher: Nicht jede Melodie und jedes Thema ist unverwechselbar. Dazu kenne ich zu viele Ähnlichkeiten und Zweifelsfälle: Wie könnte jede musikalische Idee auch stets originär sein, wenn sich in so vielen Jahrhunderten Musikgeschichte die grundsätzlichen Ausdrucksmittel der Musik nur geringfügig geändert haben? Der zweifelsohne vorhandene Wandel der Tonsprache in den Epochen ist dabei, meiner Meinung nach, mit dem Wandel der deutschen Sprache vom Mittelalter bis heute zu vergleichen: Auch wenn sich der Tonfall, der Ausdruck, die Grammatik, die Schreibweise, die Wortwahl geändert haben, blieb doch das grundsätzliche Funktionssystem eigentlich gleich.

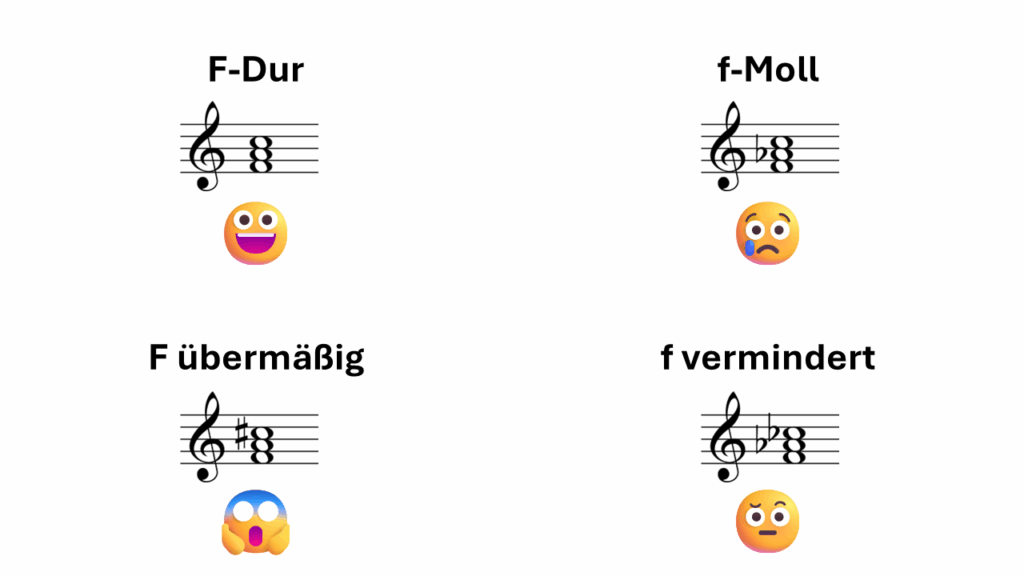

Seit der Etablierung der Dur-Moll-Tonalität ist es auf natürliche Weise in unserer Seele verankert, bei Mollklängen eher Traurigkeit und bei Durklängen Fröhlichkeit zu empfinden. Oder wir nehmen den Beginn der 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven: Noch nie kam ein:e Schüler:in auf die Idee, das weltbekannte Klopfmotiv, von dem Beethoven später selbst behauptete, dass so das Schicksal an die Pforte klopfe, als fröhlich zu beschreiben. Das ist nichts, das ich im Unterricht so beibringe: Das ist das, was die Schüler:innen von sich aus damit assoziieren und präsentieren. Von daher würde ich an dieser Stelle schon sagen, dass musikalische Klänge durchaus eine symbolische Bedeutung haben können. Und ja: Diese Bedeutung mag kulturell in unserer europäischen Musiktradition verankert sein. Aber auch das ist bei der Verbalsprache nicht anders.

Beim Musikhören sind laut der im Artikel zitierten Studie sogar mehr Hirnareale aktiv als beim Sprechen. Musik muss also in seiner Komplexität sogar über die Verbalsprache hinausgehen. Deswegen scheinen im Gehirn sogar bestimmte Hirnareale nur für die Musik vorhanden zu sein, das bei Menschen mit „Amusie“ aber nicht aktiviert werde:

„Wenn man solchen Leuten ein bekanntes Lied wie Happy Birthday vorspielt und den Text dabei weglässt, können sie diese Melodie nicht erkennen.„

Die Forscherin Jessica Phillips-Silver schlussfolgert in „Das Wissen“ vom SWR daraus, dass das Gehirn sogar für die Musik – und nicht für die Sprache – gemacht sein könnte. Das hieße aber auch, dass nicht die Musik das Abfallprodukt sei. Vielmehr wäre die Verbalsprache das Abfallprodukt der Musik. Und meiner Meinung nach ergibt das auch viel mehr Sinn, schließlich scheint die Verbalsprache in ihrer Struktur deutlich weniger komplex zu sein als die Musik.

Amusie, die

(Substantiv, feminin)

- Unfähigkeit, Musisches zu verstehen

- Unfähigkeit zu musikalischem Verständnis oder zu musikalischer Hervorbringung

- krankhafte Störung des Singvermögens oder der Tonwahrnehmung

Herkunft: griechisch amousía = Mangel an Bildung

Quelle: duden.de

„Wenn Babys auf die Welt kommen, zeigen sie von Anfang an ein Interesse und eine Hinwendung zu Rhythmen, Harmonien und Melodien. […] Musik ist also ein Teil unserer Biologie, es ist nicht einfach ein Aspekt von Kultur.“

– Steven Mithen (Archäologe an der englischen Universität Reading)

AM ANFANG WAR DIE MUSIK

So könnte man meinen, dass Musik zur menschlichen DNS gehört, zu unserem Menschsein. Sie diente dazu, sich verständigen, soziale Bindungen aufzubauen und zu festigen. Gerade das gemeinsame Musikmachen und -hören und der Austausch darüber bringt uns in Resonanz zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen. Musik führt uns in Zeiten zunehmender Entfremdung zu uns und selbst und unserem eigenen Menschsein zurück.

Wenn wir also weiterhin Musik als künstlerisches Abfallprodukt betrachten, das in Schule einen geringeren Stellenwert genießt, nehmen wir den Kindern einen Teil ihrer eigensten Identität und uns als Gesellschaft den wohl ursprünglichsten Weg des sozialen Miteinanders. Und gerade diesen brauchen wir heute mehr denn je.

Umso wichtiger ist die Rolle der Kulturellen Bildung in Schule: Sie ermöglicht den Kindern, zu sich selbst und damit auch zu anderen zu finden. Sie verhilft dabei, sich auszudrücken und den Ausdruck anderer zu verstehen. Sie dient dem Austausch und dem Miteinander. Und der Musikunterricht könnte da eine wichtige Rolle spielen, wenn man ihn nur ließe.

UND NEIN: Musik ist mit Sicherheit kein evolutionäres Abfallprodukt!

VIER APPELLE FÜR MEHR MUSIK IN SCHULEN

Stärkt Musik als Ursprung von Kommunikation!

Musik ist kein bloßes „Add-on“ im Stundenplan – sie ist ein anthropologisches Fundament. Wenn aktuelle Forschungen nahelegen, dass Musik der Sprache evolutionär vorausging, dann muss sie auch im Bildungssystem als grundlegende Kommunikationsform anerkannt werden.

Gebt der Musik einen festen Platz in sprachsensiblen Bildungssettings – insbesondere im Anfangsunterricht, in der Inklusion und im Bereich Deutsch als Zweitsprache. Musikunterricht ist Sprachbildung – emotional, rhythmisch, körperlich und gemeinschaftlich.

Nutzt Musik als soziale Praxis!

Musik war nie Selbstzweck. Sie diente seit jeher der sozialen Koordination, der Bindung, dem Ritual. Gerade in einer Zeit zunehmender gesellschaftlicher Fragmentierung brauchen wir Räume, in denen Gemeinschaft erlebt und gestaltet werden kann.

Schulen müssen Orte des gemeinsamen Musizierens, Hörens und Reflektierens sein. Musikunterricht darf nicht dem Spardruck geopfert werden – er ist ein Schlüssel zur sozialen Teilhabe, zur Integration und zur Persönlichkeitsbildung.

Anerkennt ästhetische Praxis als Erkenntnisform!

Musik ist nicht nur emotional berührend – sie ist auch kognitiv herausfordernd. Sie verlangt Differenzierung, Strukturwahrnehmung, Interpretation. Wer Musik macht, denkt – nur anders.

Kulturelle Bildung darf nicht länger als „weiches“ Bildungsziel gelten. Sie ist ein eigenständiger Erkenntnisweg, der andere Formen des Weltzugangs ermöglicht. Schulen brauchen mehr ästhetisch-kreative Lernräume – nicht weniger.

Denkt Unterricht fächerübergreifend – mit Musik!

Musik ist kein isoliertes Fach. Sie steht in enger Verbindung zu Sprache, Geschichte, Theater, Religion, Psychologie und sogar Mathematik. Wer Musik unterrichtet, öffnet Tore zu anderen Disziplinen – und zu den Schüler:innen selbst.

Ermöglicht fächerverbindende Projekte, in denen Musik als verbindendes Element wirkt. Fördert Kooperationen zwischen Musik, Deutsch, Darstellendem Spiel, Geschichte und anderen Fächern. Kulturelle Bildung ist kein Luxus – sie ist der Kitt, der Bildung zusammenhält.